大地を歩こう › 2018年05月

スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2018年05月11日

鋸岳 第1高点へ 2日目後半

鋸岳、山頂標の上に小さな金属の剱がの乗っていました。

いやー、来れましたね。破線ルートの山。

百高山を登るうえでは難易度は高い方の山です。

あと残す破線ルートの山は笹山、広河内、大籠岳方面。

そして登山道の無い山が、赤岩岳と赤沢山。

今年、歩かねばなりませんね。

目の前には、鋸岳第2高点と甲斐駒ヶ岳。

第2高点は怖いから行きません。

しかし、ここの展望は最高ですね。

甲斐駒、から右に、アサヨ峰かな?そして北岳、間ノ岳、遠くに蝙蝠岳と塩見岳。

さらに右に行くと仙丈ケ岳から続く地蔵尾根。

南アルプス林道が見えますね。

続く地蔵尾根の向こうには中央アルプス。

戸倉山も見えますね。

そして三角点ピークの向こうには御岳、乗鞍、北アルプスと。

このサイズの写真では分かりにくいですが、今日は槍まではっきり見えます。

歩いてきた釜無川の谷筋も。

結構あるな~。

そして黒々とした八ヶ岳。

見えて居る景色の半分ぐらいの稜線は歩いた。

こうやって、歩いた道を見るのって、気持ち良いですね。

そして見に来るたびに歩いた道が増えていく。

だからなんだと言われればそれまでですが、自分の中の達成感と満足感が満たされていきます。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

やっぱり展望の良い山頂はコレですね。

全天球。

グリグリ動かしてください。オッサンの顔はご愛敬。

山頂には御料局の境界標です。

一応、触っておきましょう。

今日の山は貸し切り。

稜線上に歩いている人の姿は確認できません。

GW最終日だから、もう人も居ないかな?

珍しく山頂で30分近くのんびりしました。

さぁ、帰ろうか。

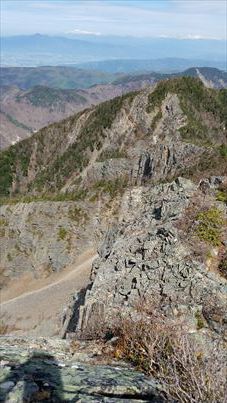

来た道を戻りますが、やはりここの落ち方はなかなかですね。

足運びに気を使います。

確かに難しくは無いですが、滑ったりつまづいたらもう。。。

写真では伝わりにくいですが、斜度が結構あります。

いぇーい

さて、再び登って角兵衛沢の頭を回り込んで・・・

再びコルへおります。

なかなか地味に体力を削るアップダウン。

そして三角点ピークへ登り返します。

今日、最後の登り。

帰りは40分ぐらいで来れましたね。

三角点ピークに到着です。

「お父さん、僕やっぱり三角点探してくる。」

と、荷物をおくなり息子は行ってしまいました。

後ろについて歩いていくと、息子は藪の中に踏み跡を見つけました。

私は先ほど気付かなかったのに・・・

やるなぁ。

という事で、三等三角点。

点名、「鋸岳」

頂きました♪

再びピークに戻って、10分ほど休憩。

降りよう。

最後に山頂が見える所です。

この辺りを過ぎると、再び樹林帯に入ります。

あれぇ?

登りで倒木を跨いだのは覚えてるけど・・・

さらに上に覆いかぶさってたかな・・・?

丁度樹林帯に入ってから風が強くなってきたので、折れたかな?

今回、運の良い事に朝は風が強かったんです。

でも稜線に出た瞬間に穏やかになり・・・

また樹林帯に入ったら、突風並みの風が吹きつけてきました。

稜線でこの風だったら、歩かなかったかもですね。

下りは割と踏み跡が見えやすく、迷う事はありませんでした。

キュンキュン降りて・・・

一時間少しで横岳峠に戻りました。

ここでまた5分ほど小休止して下ります。

踏み跡が分かりにくいところは、ペイントを目印に行きます。

帰りにもう一度水場に寄り、林道を歩く分の飲み水を確保します。

最後の沢に来ると、もう楽なもんですね。

気分も違います。

という事で、ただいまー。

峠から50分ほどで降りて来れました。

さて、今日はこの後林道歩き。

とりあえずスープ飲んで少し休憩。

それからマイハウスを撤収しました。

立つ鳥跡を濁さず。

綺麗にしてから帰ります。

ありがとう鋸岳、また来ることがあるかどうかは分からないですが、良い山でした。

あのコルそして左に登って行ったのですね。

ログハウスを後にします。

頑張って9.2km、歩きましょう。。。

はぁ・・・

と、少し歩いたら息子が・・・

「お父さん、僕忘れ物した。とりに行ってくる。」

と、いきなり荷物を置いてダッシュ。

三角点ピークから握りしめてきた、木の枝を置いてきてしまったらしく。。。

意味わからん。

帰り道は八ヶ岳が見えたり。。。

この砂防ダム、要塞っぽい♪

ここの石が行く時に休んだ石だとか。。。

砂防堰堤に降りて休憩したり。。。

強引に楽しさを見つけないと、なかなか長い林道歩きです。

今日も釜無川が綺麗です。

結構奥まで釣り人が来ていました。

釣り人はほとんど自転車でしたが。。。

そして2時間半後、ようやくゲートへ。

お疲れちゃん~。

帰りは塩尻の、信州五十六屋。

息子も大好き。

さて、100高山の3/4の節目として鋸岳はとても良い山でした。

残り25座、今年中に全部歩けるかな?

割と難易度の高い所を残してしまったので、なんとか秋口までに、歩き通したいですね。

まだまだシーズンは始まったばかり。

天候と相談しながらガシガシ歩きましょう!

2018年05月10日

鋸岳 第1高点へ 2日目前半

2日目

朝4時に息子の目覚ましが鳴ります。

・・・鳴ります。

・・・・・・鳴ります。

起きれってば。

しばらく鳴った後、むくっと起きた息子。

目覚ましを消したと思ったらまたイビキをかきはじめました。

こんにゃろ。

仕方が無いのでこちらは朝食の準備しつつ、息子をしばき始めます。

お湯が沸いたころに、息子もようやく起きました。

着替えて準備して、5時少し前に出発です。

まずはいきなり渡渉から。

一度対岸に渡り、しばらくするとまた戻ります。

沢沿いに詰めるので、増水時はダメかも知れないですね。

全日や当日の天気次第で、この道は閉ざされてしまうかも知れません。

しばらく沢を歩くと、森の中に入り沢から少し外れます。

このように印はあるものの、踏み跡は分かりにくいです。

流石破線ルートですね。

まぁ、シーズン初めだからでしょう。もう少しして人が入れば、踏み跡が濃くなると思います。

30分ほど歩くと、こんな看板。

「富士川の水源」

と書いてあります。

この釜無川が水源なんですね~。

さらにそこから5分ほど登ると、「水場10m」と書かれた分岐がありました。

水を確保するために降ります。

初めの一滴と言う感じでも無く、凄い勢いで水が湧き出していました。

確かにこの上には表に水が流れていないので、ここが水源なのかと思います。

この日飲む分の水を確保しました。

少し休憩してから再び歩き始めましたが…

この水場から上は尾根伝いに道が変わり、一気に斜度がきつくなりはじめました。

踏み跡も薄く、たまに立ち止まって印を探しながら登る個所もあったり。

ようやく斜度が緩くなり、急に開けて来たと思ったら…

何か球根系の芽が沢山出ていました。

春になったら一斉に咲くのでしょうね、見てみたいです。

しかし、この芽が厄介で、踏み跡上にも多数生えているので、避けながら歩くのに一苦労。

踏んでしまったら可哀そうですからね。

そしてこの群生地の少し上で…

横岳峠に到着です。

「富士川の水源があります」

と書いてあるものの、結構下げますよ。

仙塩尾根から両股小屋に降りるぐらいの気合が必要です。

いや、それは言いすぎかな?

でも、水場から40分ほどかけてしまいました。

一応、十字路のように看板はありますが、ここから反対の南に降りていく道は見つかりません。

「戸台」と書いてあるものの、行く人は居るんでしょうか…

古い宮内庁の印が点いている。

御料局の境界標かな?

ここで軽く行動食をとって休憩したら、再び出発です。

ここから一気に三角点ピークまで標高差600mほどを上げます。

木々の間から、南アルプス林道が見えます。

ここの尾根より下に見えるんですね。

基本的には樹林帯を行きます。

結構濃い樹林帯です。

最北部とは言え、やはり南アルプスっぽい雰囲気ですね。

この写真の中に道が見える人は、問題無く鋸岳を目指せます。

登山道としては整備されていません。

人が歩くから道が出来たという感じです。

所々獣道のように複数に踏み跡が分かれたりします。

目印もそう豊富にある訳では無いので、たまに立ち止まって先を確認したり…

獣道が分かると思ってた自分もまだまだですね、少し時間がかかってしまいました。

少し開けた所に、再び御料局の境界標。

横岳峠から1時間以上登ったところで、ようやく太陽が見えました。

今日初めて太陽を拝みます。

時間は既に7時30分を回ってます。

とそこから10分ほど登ると急に視界が開けてきました。

右側が切れ落ち始めて・・・

8時少し前、三角点ピークに到着しました。

目の前には鋸岳の山頂に、北岳、間ノ岳、仙丈ケ岳と南アの代表的な山々が見えます。

あー、景色を見るだけならここでも十分ですね…

ログハウスから3時間ほどかかりました。

距離と標高差から言ったら、だいたい想定通りの時間でしたのでOKです。

振り返ると眼下には赤い屋根のログハウスが見えます。

あそこから3時間で来れるんですね。

そして、地図上ではこの少し北のピークあたりに三角点があるのですが…

一度探しに行ったのですが、見つかりませんでした。

とりあえずは10分ほど休憩してから、山頂を目指す事にしました。

ここから山頂までは標高差は80m程ですけど、アップダウンがあります。

一旦下って登ってまた下って登る。

二つ目のピークが山頂です。

とりあえずは手前のピーク、角兵衛沢の頭を目指します。

少し下ると、北面に雪がありました。

少しだけ雪の上を歩きますが、アイゼンなど要りません。

1週間もすれば多分無くなるでしょう。

そうそう、三角点ピークからヘルメット装備です。

そして稜線沿いに降りていきますが…

これがまたザレザレの斜面です。

シーズン初めはしょうがないのか、歩きにくいです。

岩場も安定しない岩が多く、少し気を使います。

右側の斜面は角兵衛沢のガレガレ斜面。

ここを登ってくる人が居るって、色々凄いですね。

私は落石が怖くて登れないかも・・・

角兵衛沢の頭へ登り返します。

結構な岩場ですね。

高度感、岩場感から言うと、難易度は西穂独標からピラミッドピーク間のような感じです。

確かに、色々な方のネット上の記録に書いてある通り「難しくない」と言う感じなのですが、落ちればタダでは済まない事を考えるとやはり難しいと思います。

そもそも、鋸岳を目指そうなんて人は玄人やベテランの方々が多いわけですよ。

そんな方々の「難しくない」は、信じちゃいけません。

角兵衛沢の頭に登ると、目の前にはさらに近づいた山頂が見えます。

一段高いですね。

そしてあの斜面、結構な斜度ですよ。

左の雪の斜面、右の崩落斜面。

きっとあのキワぎりぎりに道があるのでしょう。

ピークを回り込んで行きます

写真左側は切れ落ちているので、息子は自然と体がハイマツ側に傾いてます。

今回もジャージ姿の息子。

再び次のコルまで降ります。

ちょっとこのサイズの写真では分かりにくいですが、はるか遠くに仙流荘が見えます。

ヘルメットの少し左上あたり。

いやー、やっぱりあの斜面、エグいですね。

北面側に一歩入ると、やっぱり雪があったりしますが、歩くのはほんの少しです。

やっとコルへ。

ピンクのリボンのついた道標と、踏み跡。

角兵衛沢への下降点ですね。

さて、登り返します。

さて、山頂を捉えながら雪と崖の斜面のスレスレを行きます。

うまく足を置けば、雪の上を歩かなくても登れます。

もうアイゼンもピッケルも要りません。

ヘルメット・ジャージマンが行く!

結構な場所です。

あぁ・・・

見えた・・・

9:00

鋸岳 第1高点。

山頂を頂きました!

百高山、75座目!

後半へ続く

朝4時に息子の目覚ましが鳴ります。

・・・鳴ります。

・・・・・・鳴ります。

起きれってば。

しばらく鳴った後、むくっと起きた息子。

目覚ましを消したと思ったらまたイビキをかきはじめました。

こんにゃろ。

仕方が無いのでこちらは朝食の準備しつつ、息子をしばき始めます。

お湯が沸いたころに、息子もようやく起きました。

着替えて準備して、5時少し前に出発です。

まずはいきなり渡渉から。

一度対岸に渡り、しばらくするとまた戻ります。

沢沿いに詰めるので、増水時はダメかも知れないですね。

全日や当日の天気次第で、この道は閉ざされてしまうかも知れません。

しばらく沢を歩くと、森の中に入り沢から少し外れます。

このように印はあるものの、踏み跡は分かりにくいです。

流石破線ルートですね。

まぁ、シーズン初めだからでしょう。もう少しして人が入れば、踏み跡が濃くなると思います。

30分ほど歩くと、こんな看板。

「富士川の水源」

と書いてあります。

この釜無川が水源なんですね~。

さらにそこから5分ほど登ると、「水場10m」と書かれた分岐がありました。

水を確保するために降ります。

初めの一滴と言う感じでも無く、凄い勢いで水が湧き出していました。

確かにこの上には表に水が流れていないので、ここが水源なのかと思います。

この日飲む分の水を確保しました。

少し休憩してから再び歩き始めましたが…

この水場から上は尾根伝いに道が変わり、一気に斜度がきつくなりはじめました。

踏み跡も薄く、たまに立ち止まって印を探しながら登る個所もあったり。

ようやく斜度が緩くなり、急に開けて来たと思ったら…

何か球根系の芽が沢山出ていました。

春になったら一斉に咲くのでしょうね、見てみたいです。

しかし、この芽が厄介で、踏み跡上にも多数生えているので、避けながら歩くのに一苦労。

踏んでしまったら可哀そうですからね。

そしてこの群生地の少し上で…

横岳峠に到着です。

「富士川の水源があります」

と書いてあるものの、結構下げますよ。

仙塩尾根から両股小屋に降りるぐらいの気合が必要です。

いや、それは言いすぎかな?

でも、水場から40分ほどかけてしまいました。

一応、十字路のように看板はありますが、ここから反対の南に降りていく道は見つかりません。

「戸台」と書いてあるものの、行く人は居るんでしょうか…

古い宮内庁の印が点いている。

御料局の境界標かな?

ここで軽く行動食をとって休憩したら、再び出発です。

ここから一気に三角点ピークまで標高差600mほどを上げます。

木々の間から、南アルプス林道が見えます。

ここの尾根より下に見えるんですね。

基本的には樹林帯を行きます。

結構濃い樹林帯です。

最北部とは言え、やはり南アルプスっぽい雰囲気ですね。

この写真の中に道が見える人は、問題無く鋸岳を目指せます。

登山道としては整備されていません。

人が歩くから道が出来たという感じです。

所々獣道のように複数に踏み跡が分かれたりします。

目印もそう豊富にある訳では無いので、たまに立ち止まって先を確認したり…

獣道が分かると思ってた自分もまだまだですね、少し時間がかかってしまいました。

少し開けた所に、再び御料局の境界標。

横岳峠から1時間以上登ったところで、ようやく太陽が見えました。

今日初めて太陽を拝みます。

時間は既に7時30分を回ってます。

とそこから10分ほど登ると急に視界が開けてきました。

右側が切れ落ち始めて・・・

8時少し前、三角点ピークに到着しました。

目の前には鋸岳の山頂に、北岳、間ノ岳、仙丈ケ岳と南アの代表的な山々が見えます。

あー、景色を見るだけならここでも十分ですね…

ログハウスから3時間ほどかかりました。

距離と標高差から言ったら、だいたい想定通りの時間でしたのでOKです。

振り返ると眼下には赤い屋根のログハウスが見えます。

あそこから3時間で来れるんですね。

そして、地図上ではこの少し北のピークあたりに三角点があるのですが…

一度探しに行ったのですが、見つかりませんでした。

とりあえずは10分ほど休憩してから、山頂を目指す事にしました。

ここから山頂までは標高差は80m程ですけど、アップダウンがあります。

一旦下って登ってまた下って登る。

二つ目のピークが山頂です。

とりあえずは手前のピーク、角兵衛沢の頭を目指します。

少し下ると、北面に雪がありました。

少しだけ雪の上を歩きますが、アイゼンなど要りません。

1週間もすれば多分無くなるでしょう。

そうそう、三角点ピークからヘルメット装備です。

そして稜線沿いに降りていきますが…

これがまたザレザレの斜面です。

シーズン初めはしょうがないのか、歩きにくいです。

岩場も安定しない岩が多く、少し気を使います。

右側の斜面は角兵衛沢のガレガレ斜面。

ここを登ってくる人が居るって、色々凄いですね。

私は落石が怖くて登れないかも・・・

角兵衛沢の頭へ登り返します。

結構な岩場ですね。

高度感、岩場感から言うと、難易度は西穂独標からピラミッドピーク間のような感じです。

確かに、色々な方のネット上の記録に書いてある通り「難しくない」と言う感じなのですが、落ちればタダでは済まない事を考えるとやはり難しいと思います。

そもそも、鋸岳を目指そうなんて人は玄人やベテランの方々が多いわけですよ。

そんな方々の「難しくない」は、信じちゃいけません。

角兵衛沢の頭に登ると、目の前にはさらに近づいた山頂が見えます。

一段高いですね。

そしてあの斜面、結構な斜度ですよ。

左の雪の斜面、右の崩落斜面。

きっとあのキワぎりぎりに道があるのでしょう。

ピークを回り込んで行きます

写真左側は切れ落ちているので、息子は自然と体がハイマツ側に傾いてます。

今回もジャージ姿の息子。

再び次のコルまで降ります。

ちょっとこのサイズの写真では分かりにくいですが、はるか遠くに仙流荘が見えます。

ヘルメットの少し左上あたり。

いやー、やっぱりあの斜面、エグいですね。

北面側に一歩入ると、やっぱり雪があったりしますが、歩くのはほんの少しです。

やっとコルへ。

ピンクのリボンのついた道標と、踏み跡。

角兵衛沢への下降点ですね。

さて、登り返します。

さて、山頂を捉えながら雪と崖の斜面のスレスレを行きます。

うまく足を置けば、雪の上を歩かなくても登れます。

もうアイゼンもピッケルも要りません。

ヘルメット・ジャージマンが行く!

結構な場所です。

あぁ・・・

見えた・・・

9:00

鋸岳 第1高点。

山頂を頂きました!

百高山、75座目!

後半へ続く

2018年05月09日

鋸岳 第1高点へ 1日目

先日唐松岳を歩いてきたばかりですが、GW第2弾として鋸岳に行ってきました。

例年だとまだ雪に覆われている部分があり、踏み込むには一定の装備と技術が無ければ厳しそうな時期なのですが…

今年は雪解けが早く、他の人の山情報で鋸岳の写真を見まして、稜線に雪は無い!と判断し、行ってみる事にしました。

まぁ、もし雪があったら諦めて帰ってこようと。

ヘタにアイゼンやピッケルを持ってると無理をしてしまうので、ダメなら帰るの気持ちで雪装備を持たずに行く事にしました。

それでは、いつもの行きまーす。

5月5日

朝のんびりと自宅を出発します。

ボチボチと準備をして、10時ごろ自宅を出発しました。

GWで交通量の多くなった安房トンネルを抜け松本へ。

久しぶりに昼間ののんびりドライブが楽しいですね。

高速に乗り、諏訪南インターを降ります。

国道20号を少し南下し、とある交差点を曲がり釜無川沿いに走らせるとすぐに砂利道に変わりました。

そして「釜無川ゲート」にて車を停めます。

4台分ほどのスペースが路肩にあり、他県ナンバーが2台停まっていました。

あら、鋸岳のシーズンは早いですけど、もしかした結構同じ考えで来ている人が居るのかも・・・

と、息子と一緒にさっさと準備をして、14時頃に歩き始めました。

今日の行程はこのゲートから先の林道歩き、約9㎞です。

という事で、ゲートから歩きまーす。

今日の行程は9㎞ちょっとなんですが、標高差が500mほどあるんですよね。

序盤はゆるっと行きますが、後半きつそうです。

道路は3割ほど舗装で、後は未舗装路です。

いきなり倒木で道がふさがれていたり・・・

50分ほど歩いた所で、鋸岳が見えてきました。

真正面の丸い編笠山の左側に、尖った峰が見えています。

釜無川沿いに歩きます。

この川、富士川の源流になるんですね。

登山道沿いに「富士川源流碑」なんて出てくるようです。

この日この道で6人の釣り人とすれ違いました。

どうやらゲートやその前に置いてあった車は登山者では無くて釣り人のようですね。

歩き出して1時間20分、やっと5㎞地点です。500mごとに看板があるので、目安になります。

ですが、この辺りから登りがきつくなります。

久しぶりのテント装備が肩に食い込みます。

途中にあった砂防堰堤。

なんだか要塞のようです。

そしてここを過ぎた辺りで登山者2名とすれ違いました。

「ログハウスまでですか~?今日は貸し切りですよ!」と教えて貰いました。

鋸岳に行かれたようで、登山道の様子、特に雪の付きを教えて貰えて助かりました。

一部道に雪はあるものの、アイゼン、ピッケルを持ってても両方ともまったく使わなかったそうです。

その情報を得ただけでも、安心です♪

という事で、16:30頃に9.2㎞の終点、ログハウスが見えてきました。

正面のコルが横岳峠です、明日はあのコルに登り上げて、左の稜線へと上げて行きます。

という事で、ログハウス下にマイハウス完成です。

避難所として使用が許可されています。

今夜は我々のひと張りだけ。

という事は、歩いてきた道を考えると半径5㎞以内には人っ子一人いない訳ですね。

さて、テントを張ったら明るいうちに少し下見。

明日登る道を少し行ってみます。

ここから先は林道は無く登山道なのですが、しばらくは釜無川の沢沿いに詰めるようですね。

黄色の丸印をたどっていけば良いようですが・・・

いかんせん、踏み後が薄いです。

しっかりと印を探さないといけないようですね。

また、人が入って無いからか、石も浮いているものが多そうです。

こりゃ、心してかからないとですね。

少し歩いてから、テントに戻りました。

今日は下でテントを張るので、ネイチャーストーブを持ってきました。

その辺に落ちてる小枝や葉っぱを拾い集めて燃料にします。

この日の夕ご飯はこのストーブだけでまかなえました。

夕飯は釜揚げ素麺、明るいうちに頂きました。

やはりキャンプとなると、火があると落ち着きますね。

男心をくすぐります。

日が落ちたら火の始末をして、テントに戻ります。

持ってきた梅酒を飲み、明日の準備をします。

明日はこにテントを残して、軽装で上がります。

この日は他にやる事も無いので、19:30には就寝しました。

近くを流れる釜無川の音がなかなかですが、逆に無ければ静まりすぎて怖いかもですね。

いかんせん、近くには人が居ないですから・・・

聞こえちゃいけない音が聞こえるのも嫌ですしね。

さて、それではおやすみなさい。

2日目へ続く。

例年だとまだ雪に覆われている部分があり、踏み込むには一定の装備と技術が無ければ厳しそうな時期なのですが…

今年は雪解けが早く、他の人の山情報で鋸岳の写真を見まして、稜線に雪は無い!と判断し、行ってみる事にしました。

まぁ、もし雪があったら諦めて帰ってこようと。

ヘタにアイゼンやピッケルを持ってると無理をしてしまうので、ダメなら帰るの気持ちで雪装備を持たずに行く事にしました。

それでは、いつもの行きまーす。

5月5日

朝のんびりと自宅を出発します。

ボチボチと準備をして、10時ごろ自宅を出発しました。

GWで交通量の多くなった安房トンネルを抜け松本へ。

久しぶりに昼間ののんびりドライブが楽しいですね。

高速に乗り、諏訪南インターを降ります。

国道20号を少し南下し、とある交差点を曲がり釜無川沿いに走らせるとすぐに砂利道に変わりました。

そして「釜無川ゲート」にて車を停めます。

4台分ほどのスペースが路肩にあり、他県ナンバーが2台停まっていました。

あら、鋸岳のシーズンは早いですけど、もしかした結構同じ考えで来ている人が居るのかも・・・

と、息子と一緒にさっさと準備をして、14時頃に歩き始めました。

今日の行程はこのゲートから先の林道歩き、約9㎞です。

という事で、ゲートから歩きまーす。

今日の行程は9㎞ちょっとなんですが、標高差が500mほどあるんですよね。

序盤はゆるっと行きますが、後半きつそうです。

道路は3割ほど舗装で、後は未舗装路です。

いきなり倒木で道がふさがれていたり・・・

50分ほど歩いた所で、鋸岳が見えてきました。

真正面の丸い編笠山の左側に、尖った峰が見えています。

釜無川沿いに歩きます。

この川、富士川の源流になるんですね。

登山道沿いに「富士川源流碑」なんて出てくるようです。

この日この道で6人の釣り人とすれ違いました。

どうやらゲートやその前に置いてあった車は登山者では無くて釣り人のようですね。

歩き出して1時間20分、やっと5㎞地点です。500mごとに看板があるので、目安になります。

ですが、この辺りから登りがきつくなります。

久しぶりのテント装備が肩に食い込みます。

途中にあった砂防堰堤。

なんだか要塞のようです。

そしてここを過ぎた辺りで登山者2名とすれ違いました。

「ログハウスまでですか~?今日は貸し切りですよ!」と教えて貰いました。

鋸岳に行かれたようで、登山道の様子、特に雪の付きを教えて貰えて助かりました。

一部道に雪はあるものの、アイゼン、ピッケルを持ってても両方ともまったく使わなかったそうです。

その情報を得ただけでも、安心です♪

という事で、16:30頃に9.2㎞の終点、ログハウスが見えてきました。

正面のコルが横岳峠です、明日はあのコルに登り上げて、左の稜線へと上げて行きます。

という事で、ログハウス下にマイハウス完成です。

避難所として使用が許可されています。

今夜は我々のひと張りだけ。

という事は、歩いてきた道を考えると半径5㎞以内には人っ子一人いない訳ですね。

さて、テントを張ったら明るいうちに少し下見。

明日登る道を少し行ってみます。

ここから先は林道は無く登山道なのですが、しばらくは釜無川の沢沿いに詰めるようですね。

黄色の丸印をたどっていけば良いようですが・・・

いかんせん、踏み後が薄いです。

しっかりと印を探さないといけないようですね。

また、人が入って無いからか、石も浮いているものが多そうです。

こりゃ、心してかからないとですね。

少し歩いてから、テントに戻りました。

今日は下でテントを張るので、ネイチャーストーブを持ってきました。

その辺に落ちてる小枝や葉っぱを拾い集めて燃料にします。

この日の夕ご飯はこのストーブだけでまかなえました。

夕飯は釜揚げ素麺、明るいうちに頂きました。

やはりキャンプとなると、火があると落ち着きますね。

男心をくすぐります。

日が落ちたら火の始末をして、テントに戻ります。

持ってきた梅酒を飲み、明日の準備をします。

明日はこにテントを残して、軽装で上がります。

この日は他にやる事も無いので、19:30には就寝しました。

近くを流れる釜無川の音がなかなかですが、逆に無ければ静まりすぎて怖いかもですね。

いかんせん、近くには人が居ないですから・・・

聞こえちゃいけない音が聞こえるのも嫌ですしね。

さて、それではおやすみなさい。

2日目へ続く。

2018年05月03日

春の唐松岳

山に行けない日々が続き、長い事書くことがありませんでした。

ようやく今年の百高山へ、第一歩。

春の唐松岳へ行ってきました。

ホントはもう少し後に、五竜岳と絡めて行こうかと思ってたのですが・・・

残雪期に歩けるという事で、行ってみる事にしました。

さて、いつも通りいきますね。

全日、車を走らせて白馬スキー場の駐車場に止めました。

ゴンドラに一番近い所で、0:00時点で三割ほどでした。

車を止めて一杯やっておやすみなさい。

翌朝、6時ごろ起床です。

駐車場は既に満車、そしてすぐに駐車場代の回収員がやってきました。

一日600円です。

息子も起きて、サクッと準備して、ゴンドラリフトのチケット売り場に並びます。

この日は日曜日で、ゴンドラは7:30から稼働し、チケットは7:00から販売との事でした。

ゴンドラ待ちの人は、登山者とスキーヤーを合わせて200人ぐらいでした。

定刻通りにそれぞれ動き出し、ゴンドラ、リフトを乗り継いで簡単に標高を稼ぎます。

もー、良い天気すぎです。

息子も私もテンションMAX!

という事で、最後のリフトを降りて、朝ご飯を少し食べて、8:15分頃にようやく登山スタートです。

文明の利器でいきなり1000mほど標高を稼いできたので、振り返るとこの景色♪

いいですね~

15分ほど、最初の階段地獄を抜けると三角点です。

三頭三角点、点名「八方」

しかし、ここの最初の階段は地味に辛かったです。。。

その後は、残雪の尾根を歩いたり、夏道を歩いたりです。

この辺りは斜度も無いのでアイゼンも要りません。

この時間で既に雪も腐り始めてます。

でっかいケルン発見。

八方ケルンだったかな・・・?このケルンを回り込んで少し夏道を歩きます。

ここには山林局の三角点がありました。

さらに歩くとまたケルン。

なんとかケルン。名前が分かりません。

このケルンを過ぎた後に、グッと高度を上げる雪の斜面が見えましたので、ここでアイゼンをつける事にします。

装着。

ブラックダイヤモンドのネーベ、10本爪ですね。

息子もここで装着です。ごめんなさい、エバニューのやっすいやつ。

春山っぽくなってきました、ご機嫌です♪

しかし、久しぶりの山と運動不足が祟って、私結構ペースが落ちてきました。

年はとりたくないな~。。。

丸山に到着です。

ここでようやく山頂が見えてきます。

良い雰囲気ですね~。

斜面を登ってる時、聞きなれた鳴き声!

今年初のサンダーバードに会えました。

可愛いですね~。

山頂手前のピークを登ります。

向こうに見えるのが唐松岳山頂です。

という事で、11:00

ピークに到着しました。

左に五竜岳、右に唐松岳。綺麗です♪

CTではここまで3時間半ですが、2時間45分ですね(休憩含)。

軽装なのに少し遅めです。

私は汗だくですが、息子は余裕そうで、汗一つかいていません。

強くなったな~

目の前には唐松山荘です。

GW営業しているようですね、帰りに寄りましょう。

ここで少し休憩してから、山頂へ行きます。

山頂へは一旦コルへ降りる形になります。

晴れているのでかなり降りるように見えますが、そんなに降りません。

という事で、唐松岳山頂、頂きました!

百高山、74座目!

いやー、天気も良くて、今年の百高山アタックの幸先良いスタートです♪

サムネをクリックして下さい。

左は五竜岳、一番右に剱岳が見えます。

間には立山に薬師に、遠く水晶岳も見えます。

あそこに見える山々、稜線、殆ど歩いたんですね~。

気持ちいな♪

裏側には白馬三山に小蓮華岳。

先秋、歩きましたね。

こうやって、どこを見ても歩いた山々。

満足度高いですね!

三角点タッチ

二等三角点

点名「唐松谷」

こちらの山頂標も頂いておきましょう。

そして半袖息子(笑

クラスでも小さい方の息子ですが、一応ここ最近急激に背が伸び始めて。。。

もう今まで着ていた山用のズボンが履けなくなり、靴も合わなくなってしまったんです。

ですので、今回は靴は借り物で、服はジャージ。

今新しい服や靴を買ってもすぐに合わなくなると思うと、しばらくは買えないですね。

今年はジャージで山に登ってもらいますか。

さて、それでは帰りましょう。

帰りのリフトのリミットもありますし。

雪も腐って危険個所も無いので、山頂でアイゼンは外しました。

でも、山荘に寄ります。

何か飲み物があれば買いましょう。

山荘前から見える景色です。

素敵ですね。

テント持って来て、一泊出来れば最高ですね!

さて、山荘でコーラチャージしたので帰ります。

山荘の裏からピークを巻くように抜け道があったので行ってみましたが。。。

途中で結構な雪のトラバースになりました。

多分行けるんですが、見ている人達の目が面倒なので辞めました。

戻ります。

ぐるっと回ってコース復帰。

もうザクザク降ります。

色々な人が居ます。

私達みたいにノーアイゼンの人も居れば、がっつりアイゼン履いてヘルメット装備、ピッケル差しながら歩く人も居ます。

人それぞれですね。

それぞれが自分の技量と相談して判断してるので別に良いと思います。

自分の意見は他人に強要しませんよ。

雪の下り、息子はすさまじいペースになります。

滑れる所は滑りまくり、月面を歩くようにピョンピョン行きます。

あっと言う間に丸山ケルンです。

まだ山荘を出て30分経ってない・・・

今日の雪はもうザクザク過ぎて、なかなかうまく滑れませんが、息子は私より軽い分少し楽そうに滑っていきます。

こちら、面白い写真。

斜面を駆ける息子を撮ったら、グーグル先生がパノラマ分身にしてくれました。

おもしろーい♪

最後の急斜面、一気に滑り降ります。

最高です♪

という事で、朝アイゼンをとりつけた所まで戻ってきました。

あとはトボトボ歩くのみですね。

こちらが振り返った時にとったパノラマ。

八方尾根をグルっと見る事が出来ました。

こちらは遠見尾根。

五竜に行くときは歩かないとですね。

そして鹿島槍。

あれも行かないと。

八方池は雪の下にあるようです。

行きに見た山林局の三角点。

裏側に「次三角点」としっかり書いてありました。

八方ケルン。

人の顔見たいですね♪

下の方の登山道は、雪融けの川になってました。

朝は普通の道だったのに・・・

リフト乗り場が見えてきましたね、あともう少しです。

という事で、到着~。

山荘から1時間半で降りて来れました。

なかなかいいペースですね♪

あとはリフトでビューン♪

ゴンドラ乗り場にありました。

これに乗って降りたい。。。

という事で、無事下山です。

やはり残雪期の山はどこか歩かないと、一年が始まらないですね。

今年の百高山の一座目として、幸先の良いスタートが切れました!

さて、残り26座、今年中に終わらせることが出来るでしょうか?

今年もしっかり、山を歩こう!

ようやく今年の百高山へ、第一歩。

春の唐松岳へ行ってきました。

ホントはもう少し後に、五竜岳と絡めて行こうかと思ってたのですが・・・

残雪期に歩けるという事で、行ってみる事にしました。

さて、いつも通りいきますね。

全日、車を走らせて白馬スキー場の駐車場に止めました。

ゴンドラに一番近い所で、0:00時点で三割ほどでした。

車を止めて一杯やっておやすみなさい。

翌朝、6時ごろ起床です。

駐車場は既に満車、そしてすぐに駐車場代の回収員がやってきました。

一日600円です。

息子も起きて、サクッと準備して、ゴンドラリフトのチケット売り場に並びます。

この日は日曜日で、ゴンドラは7:30から稼働し、チケットは7:00から販売との事でした。

ゴンドラ待ちの人は、登山者とスキーヤーを合わせて200人ぐらいでした。

定刻通りにそれぞれ動き出し、ゴンドラ、リフトを乗り継いで簡単に標高を稼ぎます。

もー、良い天気すぎです。

息子も私もテンションMAX!

という事で、最後のリフトを降りて、朝ご飯を少し食べて、8:15分頃にようやく登山スタートです。

文明の利器でいきなり1000mほど標高を稼いできたので、振り返るとこの景色♪

いいですね~

15分ほど、最初の階段地獄を抜けると三角点です。

三頭三角点、点名「八方」

しかし、ここの最初の階段は地味に辛かったです。。。

その後は、残雪の尾根を歩いたり、夏道を歩いたりです。

この辺りは斜度も無いのでアイゼンも要りません。

この時間で既に雪も腐り始めてます。

でっかいケルン発見。

八方ケルンだったかな・・・?このケルンを回り込んで少し夏道を歩きます。

ここには山林局の三角点がありました。

さらに歩くとまたケルン。

なんとかケルン。名前が分かりません。

このケルンを過ぎた後に、グッと高度を上げる雪の斜面が見えましたので、ここでアイゼンをつける事にします。

装着。

ブラックダイヤモンドのネーベ、10本爪ですね。

息子もここで装着です。ごめんなさい、エバニューのやっすいやつ。

春山っぽくなってきました、ご機嫌です♪

しかし、久しぶりの山と運動不足が祟って、私結構ペースが落ちてきました。

年はとりたくないな~。。。

丸山に到着です。

ここでようやく山頂が見えてきます。

良い雰囲気ですね~。

斜面を登ってる時、聞きなれた鳴き声!

今年初のサンダーバードに会えました。

可愛いですね~。

山頂手前のピークを登ります。

向こうに見えるのが唐松岳山頂です。

という事で、11:00

ピークに到着しました。

左に五竜岳、右に唐松岳。綺麗です♪

CTではここまで3時間半ですが、2時間45分ですね(休憩含)。

軽装なのに少し遅めです。

私は汗だくですが、息子は余裕そうで、汗一つかいていません。

強くなったな~

目の前には唐松山荘です。

GW営業しているようですね、帰りに寄りましょう。

ここで少し休憩してから、山頂へ行きます。

山頂へは一旦コルへ降りる形になります。

晴れているのでかなり降りるように見えますが、そんなに降りません。

という事で、唐松岳山頂、頂きました!

百高山、74座目!

いやー、天気も良くて、今年の百高山アタックの幸先良いスタートです♪

サムネをクリックして下さい。

左は五竜岳、一番右に剱岳が見えます。

間には立山に薬師に、遠く水晶岳も見えます。

あそこに見える山々、稜線、殆ど歩いたんですね~。

気持ちいな♪

裏側には白馬三山に小蓮華岳。

先秋、歩きましたね。

こうやって、どこを見ても歩いた山々。

満足度高いですね!

三角点タッチ

二等三角点

点名「唐松谷」

こちらの山頂標も頂いておきましょう。

そして半袖息子(笑

クラスでも小さい方の息子ですが、一応ここ最近急激に背が伸び始めて。。。

もう今まで着ていた山用のズボンが履けなくなり、靴も合わなくなってしまったんです。

ですので、今回は靴は借り物で、服はジャージ。

今新しい服や靴を買ってもすぐに合わなくなると思うと、しばらくは買えないですね。

今年はジャージで山に登ってもらいますか。

さて、それでは帰りましょう。

帰りのリフトのリミットもありますし。

雪も腐って危険個所も無いので、山頂でアイゼンは外しました。

でも、山荘に寄ります。

何か飲み物があれば買いましょう。

山荘前から見える景色です。

素敵ですね。

テント持って来て、一泊出来れば最高ですね!

さて、山荘でコーラチャージしたので帰ります。

山荘の裏からピークを巻くように抜け道があったので行ってみましたが。。。

途中で結構な雪のトラバースになりました。

多分行けるんですが、見ている人達の目が面倒なので辞めました。

戻ります。

ぐるっと回ってコース復帰。

もうザクザク降ります。

色々な人が居ます。

私達みたいにノーアイゼンの人も居れば、がっつりアイゼン履いてヘルメット装備、ピッケル差しながら歩く人も居ます。

人それぞれですね。

それぞれが自分の技量と相談して判断してるので別に良いと思います。

自分の意見は他人に強要しませんよ。

雪の下り、息子はすさまじいペースになります。

滑れる所は滑りまくり、月面を歩くようにピョンピョン行きます。

あっと言う間に丸山ケルンです。

まだ山荘を出て30分経ってない・・・

今日の雪はもうザクザク過ぎて、なかなかうまく滑れませんが、息子は私より軽い分少し楽そうに滑っていきます。

こちら、面白い写真。

斜面を駆ける息子を撮ったら、グーグル先生がパノラマ分身にしてくれました。

おもしろーい♪

最後の急斜面、一気に滑り降ります。

最高です♪

という事で、朝アイゼンをとりつけた所まで戻ってきました。

あとはトボトボ歩くのみですね。

こちらが振り返った時にとったパノラマ。

八方尾根をグルっと見る事が出来ました。

こちらは遠見尾根。

五竜に行くときは歩かないとですね。

そして鹿島槍。

あれも行かないと。

八方池は雪の下にあるようです。

行きに見た山林局の三角点。

裏側に「次三角点」としっかり書いてありました。

八方ケルン。

人の顔見たいですね♪

下の方の登山道は、雪融けの川になってました。

朝は普通の道だったのに・・・

リフト乗り場が見えてきましたね、あともう少しです。

という事で、到着~。

山荘から1時間半で降りて来れました。

なかなかいいペースですね♪

あとはリフトでビューン♪

ゴンドラ乗り場にありました。

これに乗って降りたい。。。

という事で、無事下山です。

やはり残雪期の山はどこか歩かないと、一年が始まらないですね。

今年の百高山の一座目として、幸先の良いスタートが切れました!

さて、残り26座、今年中に終わらせることが出来るでしょうか?

今年もしっかり、山を歩こう!